Trisha, vous montez une exposition à Berlin en ce moment, la première d’une série de trois, où vous explorez le thème de la traduction. La deuxième itération aura lieu au Japon, puis vous présenterez le troisième volet de cette recherche à la Biennale de l’Image en Mouvement à Genève.

Oui, je projette de faire au moins trois chapitres, ou versions de ce travail.

AL: Du point de vue de la fiction, de quoi parle cette série qui s’inscrira dans différentes itérations, traductions et transformations ?

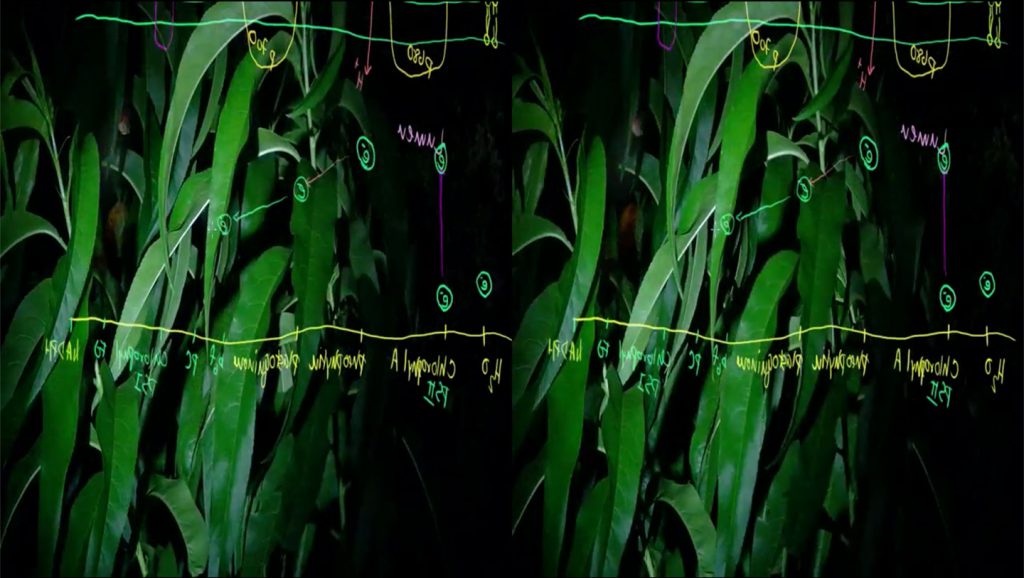

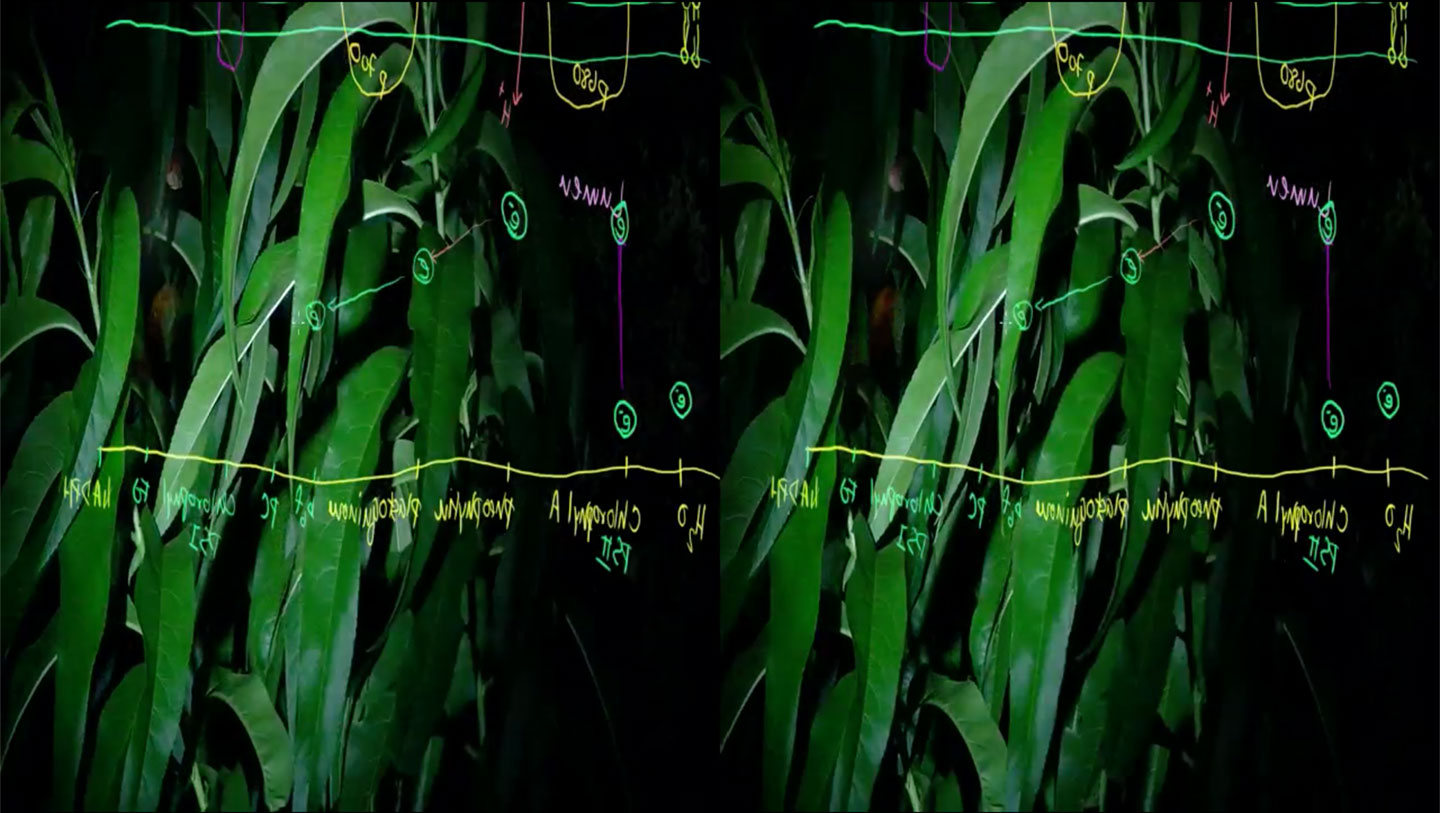

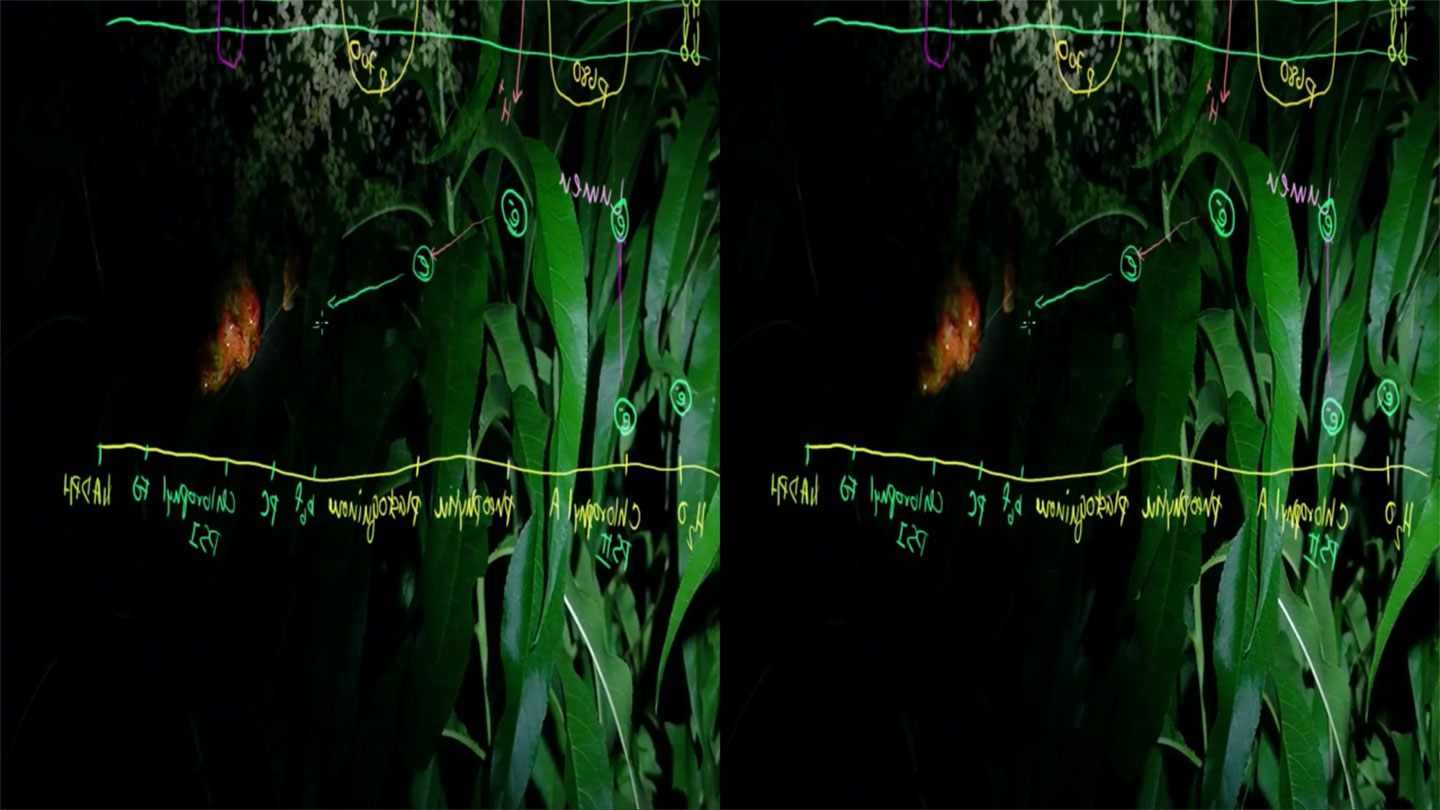

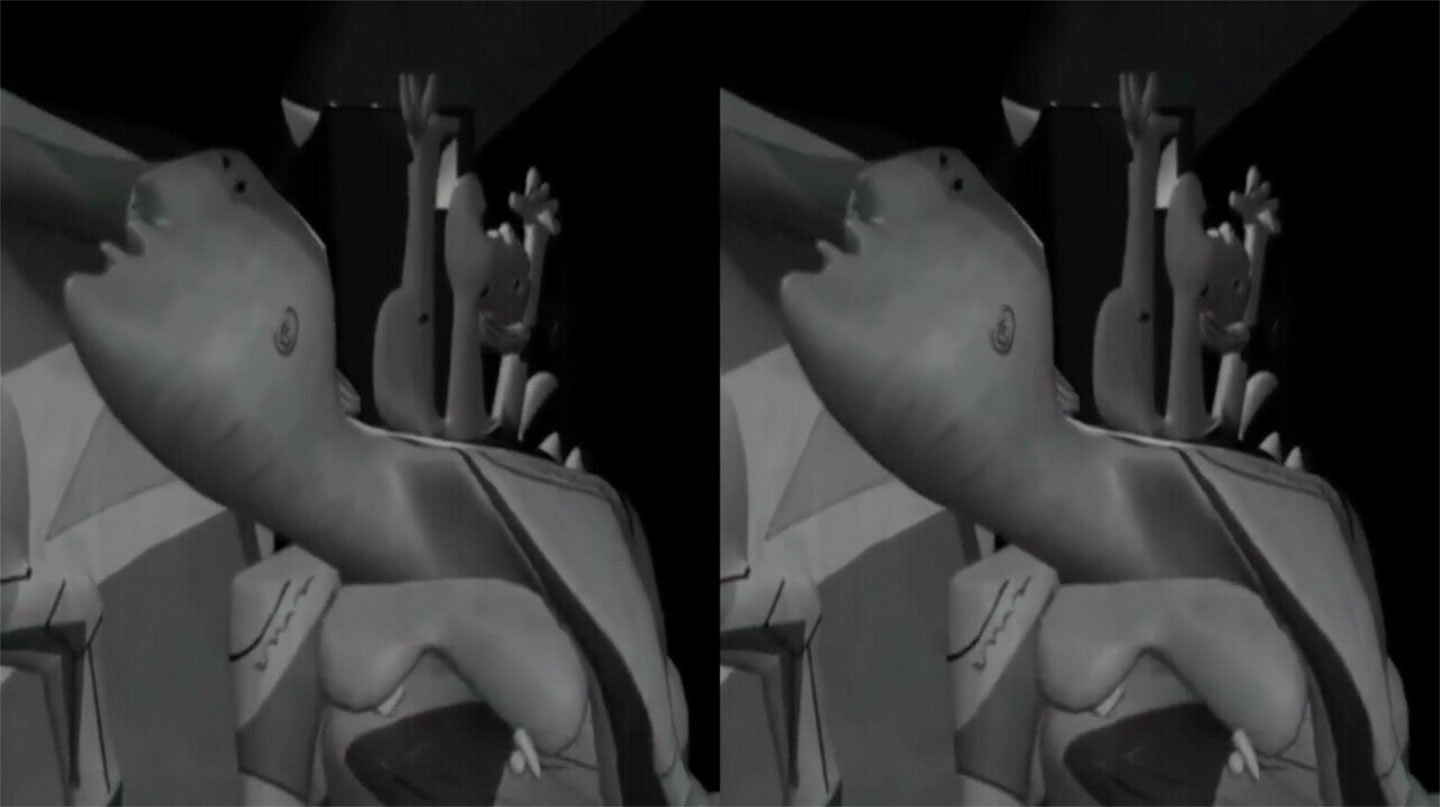

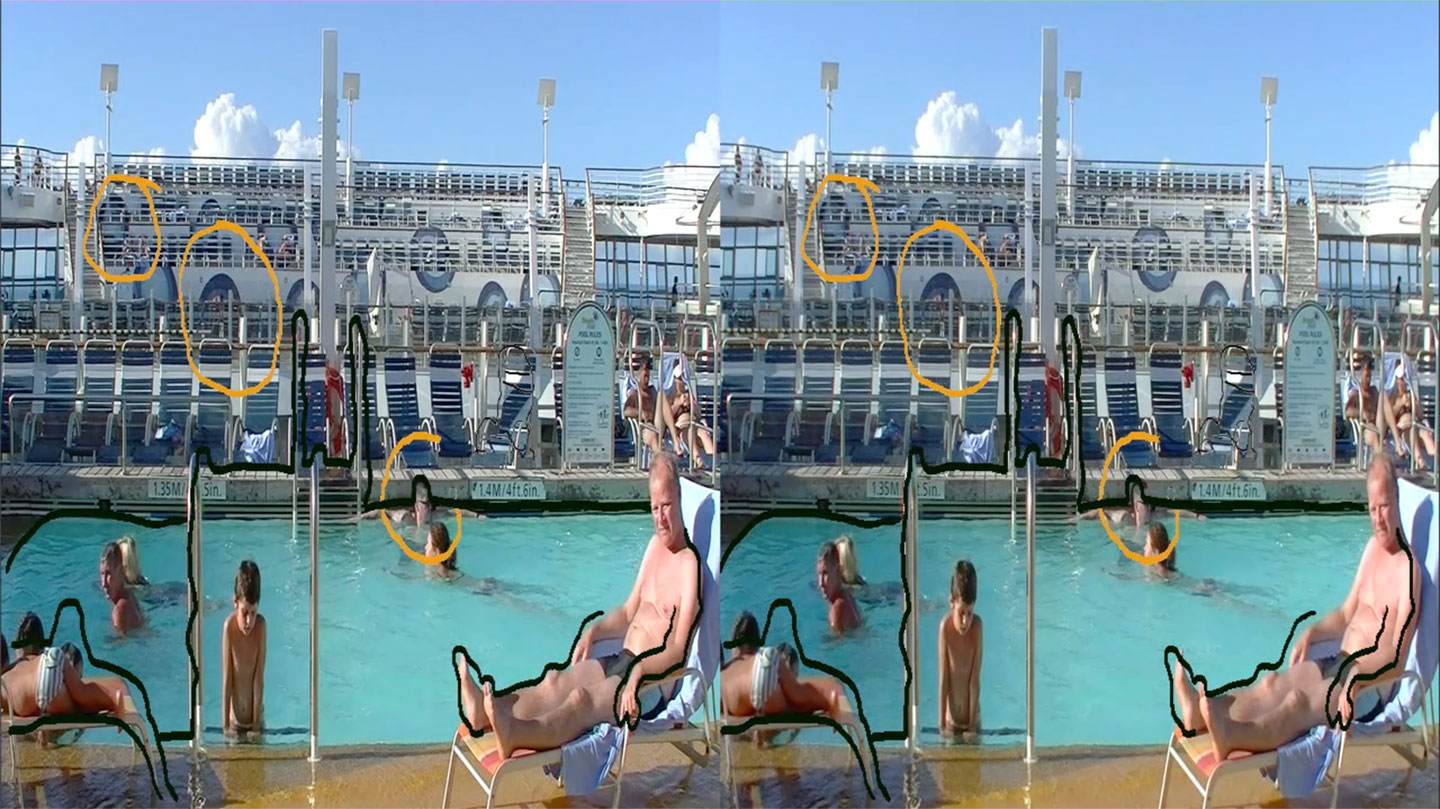

TB: La fiction – qui est ici davantage un prétexte pour créer du mouvement, qu’un moteur – prend la forme d’un road movie. Elle s’inspire librement d’une figure invisible hypothétique, qui permettrait de déconstruire le corps cinématographique. Elle offrirait également au spectateur un autre manière de regarder, plus proche d’une perception que d’une simple lecture. Le film se compose de plusieurs strates et d’éléments qui suivent leur propre processus de transformation et se chevauchent pour former une sorte vision stéréoscopique 3D, subissant un processus de transformation personnelle. La plus grande partie du film se déroule dans un espace où le potentiel narratif est aussi important que la narration cinétique.

AL: De quelle manière la traduction continue transforme-t-elle la narration ?

TB: Peut-être que la traduction est la narration. Mais la narration change l’espace perceptuel. Compareriez-vous cela à la construction des personnages ? Disons que l’espace de perception représente le temps de la puberté. Dans ce cas, la traduction serait alors à la source du conflit. Mon intention est d’écarter, méthodiquement, le film d’une lisibilité immédiate. Je ne peux pas vraiment en anticiper le résultat, je suis ce processus pour découvrir des choses. En estompant les contours du réel, j’espère offrir une expérience narrative véritablement abstraite, ce qui devrait être très amusant. Peut-être qu’il s’agit d’un processus d’anonymisation. Au départ, il y a cette chose intraduisible, et les échecs en découlant vont servir de passerelle vers une forme abstraite. Je m’intéresse à ce qui émerge au premier plan, lorsque les protagonistes s’effacent. A mon sens, chacun perçoit cela à sa façon, c’est une question de synchronisation.

AL: Auparavant, votre travail prenait principalement la forme de performances, puis de films, mais il est à présent plus proche de l’installation. Comment ce changement influence-t-il votre travail, et votre démarche artistique ?

TB: J’ai commencé à faire de la performance très naturellement. Je suis toujours en train de « faire un film » bien au-delà de mes moyens. Faire des vidéos de ce qui m’entoure, et les assembler selon le film que j’imagine à ce moment-là a toujours fait partie de ma vie. Je montrais ces montages successifs à mes amis dans ma chambre, et je comblais les vides en racontant des histoires. La logique du montage de film, tout particulièrement la structure « champ-contrechamp », constitue le dispositif idéal pour ce que j’appelle « la comédie du nom » : inverser la grammaire de la « réaction » pour transformer ce qui provoque la réaction.

Je pense qu’il y a beaucoup d’humour dans ce que je fais, mais je dirais maintenant qu’elles fonctionnent davantage comme des tragédies, du moins d’un point de vue rythmique. J’ai arrêté la performance pour plusieurs raisons, mais je dirai la plus pratique : je peux me permettre d’avoir un studio maintenant ! Ce qui est génial, parce que je peux toucher, bouger et posséder plein de choses, ce sont des choses très agréables, qui se situent à l’opposé du montage vidéo.

Si je ne travaille pas avec des objets, mes histoires intérieures ne renvoient qu’au monde des images, que je trouve plus ennuyeux, et moins amusant que le monde physique, plein d’objets et de corps lourds, insaisissables et toujours vulnérables. Et puis, après avoir fait quelques performances à partir d’un ensemble d’œuvres (comme Madonna y El Niño (2011), la première de mes pièces à avoir attiré l’attention d’un public en dehors de ma chambre à coucher), j’ai aussi voulu passer à autre chose, lancer de nouveaux projets, sans que je ne doive nécessairement être physiquement présente. Je craignais de trop attirer l’attention sur moi et de répéter sans cesse la même chose. A présent je les laisse performer à ma place. Il est possible qu’ultérieurement, mon corps revienne dans mon travail, par exemple quand il sera plus vieux, plus gris et, espérons-le, plus charnu.

AL: Vous avez dit que votre responsabilité est de donner le rythme, tout en offrant un espace psychologique permettant au spectateur de créer des liens entre des éléments disparates. C’est pourquoi une grande partie de votre travail parle de connecter mais aussi de séparer, déconstruire le langage, par exemple, et aussi le sens, d’une certaine manière. La question de la déconstruction vous intéresse-t-elle ?

TB: Je ne dirais pas qu’il s’agit de déconstruction, mais plutôt de l’inverse : couper quelque chose en morceaux, puis considérer ces morceaux comme des objets trouvés. Je pense que c’est parce qu’il m’est tout simplement impossible de partir d’une chose complètement informe. Je dois me situer quelque part, et en même temps, marcher dans des directions différentes.

AL: Donc, d’une certaine manière, en produisant des fragments, en les superposant, en allant dans différentes directions en même temps, vous travaillez contre le concept d’une idée, ou proposition, unique. Il s’agit également d’une notion politique en dehors de la norme.

TB: C’est une question politique selon moi, puisque, dans une large mesure, l’objectif est de créer des protagonistes auxquels on peut s’identifier par empathie à partir d’associations presque accidentelles. Par exemple, si un son s’accompagne d’un mouvement, cela crée un lien avec la dernière occurrence d’un son accompagné d’un mouvement, et sa répétition renforce ses caractéristiques. Il en devient plus réel, ou plus substantiel, il gagne en importance. La présence d’un motif est-elle un moyen d’obtenir davantage de matière au cours du temps ? De toute manière, je pense que susciter de l’empathie envers une chose sans corps, ou envers quelque chose doté d’un corps vraiment différent, relève du politique, et du queer, dans le sens où il s’agit d’être abstrait, sans une forme définie qui produise des attentes. Cela demande une grande sensibilité et une ouverture constantes, car cela ne peut ni s’appréhender, ni se situer. Il s’agit donc de pouvoir, de structures de pouvoir et de refus de participer au système hiérarchique qui nous est imposé.

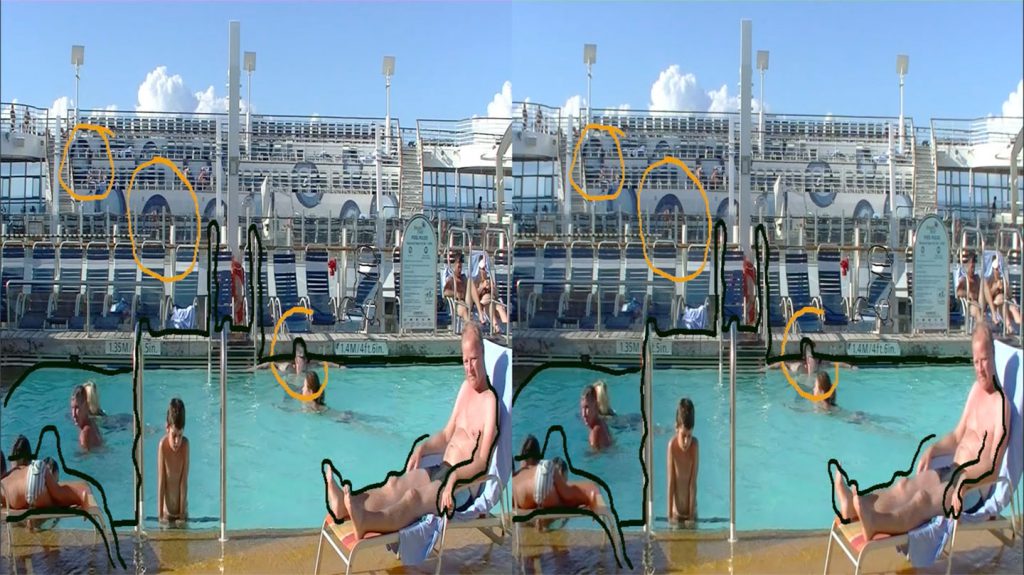

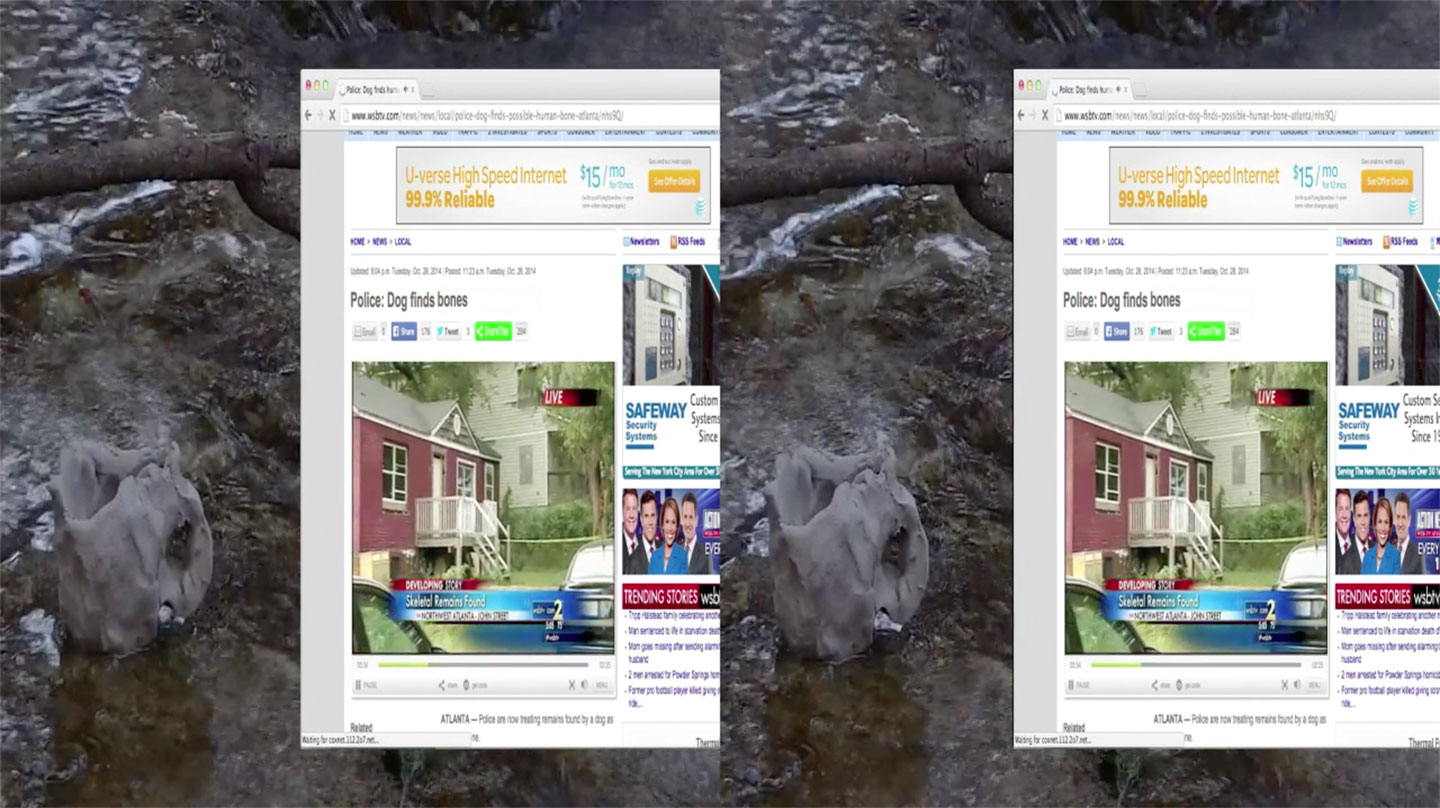

AL: Votre travail relève du politique, mais en même temps il inclut beaucoup de moments et d’images personnels. Par exemple, dans votre nouvelle vidéo, on voit votre famille à la maison et des photos de voyage de Tito Pepe. Comment cela fonctionne-t-il ? Vous filmez et photographiez votre famille et vos amis, dans des moments intimes, pour les inclure dans vos créations?

TB: Notre vision politique est le résultat de notre expérience. Je travaille à partir du matériel à ma disposition, que ce soit des pensées, des images, des choses réelles ou des sentiments. Je ne sais pas vraiment comment commencer autrement. Je pense que mon travail lie les choses et différentes images, par exemple un site touristique sur un volcan Philippin ou un stand de fabrication de cristal dans un centre commercial de Floride. Je me suis rendue compte que ces éléments étaient liés par mon désir d’en conserver un souvenir. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi d’inclure un diaporama de photos tirées de Facebook dans cette séquence, ce qui m’a conduite accessoirement à zoomer sur un Monet, (une référence à une des photos postées sur le compte Facebook de Tito Pepe, qui le montre devant un tableau de Monet) et à ouvrir une boîte de Pandore. Chaque fois que je me laisse guider par mes intentions, cela perd de sa saveur, peut-être à cause d’un manque de présence. Encore ce mot ! Peut-être est-ce parce que les limites ne sont pas franches, mais pour moi, l’art et la vie sont intrinsèquement liés.