Nous pourrions peut-être commencer par l’élaboration de Mutumia ? Comment ce projet est-il né ?

D’une photo que mon amie Juliane Okot Bitek, poétesse, essayiste, romancière et universitaire ougandaise, m’avait envoyée. On y voyait un groupe de vieilles femmes dénudées, couchées en travers d’un chemin poussiéreux. Devant cette image, j’ai pensé aussitôt : « Que s’est-il donc passé ? Que leur est-il arrivé ? » Nous sommes tellement habitués à associer l’idée d’exploitation et de victimisation au corps nu de la femme, que mes suppositions et mon sentiment d’horreur avaient été immédiats. En réalité, il s’agissait là de femmes Acholi protestant contre la confiscation de leurs terres devant la police, les représentants du gouvernement et les arpenteurs venus les spolier. Dans la mentalité africaine, la nudité de la mère est un tabou pour l’homme, et cette provocation s’est révélée payante. Ce jour-là, ces femmes ont changé les choses : elles ont fait preuve d’héroïsme. Constater à quel point j’avais fait fausse route dans l’analyse de cette photo m’a ébranlée et j’ai entrepris de rechercher d’autres moments dans l’histoire où les femmes s’étaient servies de leur corps pour manifester. À cet égard, l’essai de Wambui Mwangi, Silence is a Woman, fut déterminant.

NK : C’est un livre profond. J’y reviens sans cesse.

PB : N’est-ce pas ? Moi aussi. C’est à ce livre que je dois le titre de ce travail-ci. Dans cet ouvrage, Wambui examine qui a le droit de montrer son corps en public, et qui ne l’a pas. Elle analyse le mot « mutumia », le terme général pour « femme » en gikuyu, et note que la traduction littérale est en réalité : « celle dont les lèvres sont scellées ». Ma mère est une Gikuyu, et quand je lui ai demandé si c’était vrai, elle m’a d’abord répondu que non, avant d’abonder dans mon sens. C’est une question de génération, non ? D’un point de vue personnel, j’ai été également frustrée de ne pas comprendre tout à fait ses réserves en raison de ma méconnaissance de cette langue. La langue maternelle, ou plutôt tout ce que j’en ignore, jouent un grand rôle dans mon travail et ma compréhension, ou mon absence de compréhension, de ma place dans le monde.

NK : J’attache un intérêt tout particulier à tes propos sur le langage. C’est une chose qui m’intéresse aussi parce que dans mon écriture, je suis souvent à la recherche de cette expression qui puisse répondre pleinement de moi, une Kenyane s’exprimant et écrivant en anglais, une langue qui n’a été inventée ni pour, ni par moi. J’aime beaucoup ce que tu dis dans Love, Language and Lizards, sur le fait de trouver la langue capable d’exprimer ce que cela signifie de vivre dans le monde actuel, et qui soit assez souple pour se glisser dans les coins du kikuyu mais aussi dans ceux de l’anglais.

PB : C’est ainsi qu’on s’est rencontrées, n’est-ce pas ? Quand j’ai lu cet article au festival Africa Writes. Tu as tweeté cette phrase, il me semble, et ça m’a fait très plaisir. Ensuite, on est allées boire du vin rouge au pub et manger du nyama (chèvre grillée) dans le nord de Londres, tout en refaisant le monde. Mais c’est vrai, il m’a fallu du temps pour trouver « mon » langage, un langage gros de toutes mes contradictions. Certes, le processus n’est pas terminé, mais depuis que j’ai compris que j’avais besoin de ce langage, tout mon travail s’est inscrit dans l’exploration et l’édification de cette langue « stratifiée », charpentée. Je dessine, j’anime, j’utilise la projection, le son, j’écris, parfois je réalise des films, je commence à tâter le terrain de l’interactivité, je réalise des installations qui malaxent tous ces éléments pour les offrir au public qui en fera ce qu’il souhaite.

NK : Et il s’agit de trouver cet « espace intermédiaire », ce « langage intermédiaire » susceptible d’héberger tout cela…

PB : En effet. Voilà pourquoi intituler ce projet « Mutumia » était important. Et, d’une certaine façon, dans la simplicité et complexité de ce titre-là – la femme/celle dont les lèvres sont scellées – la formulation de ce que « Mutumia » allait être en a tout naturellement découlé.

NK : En quoi ce projet est-il si important pour toi ?

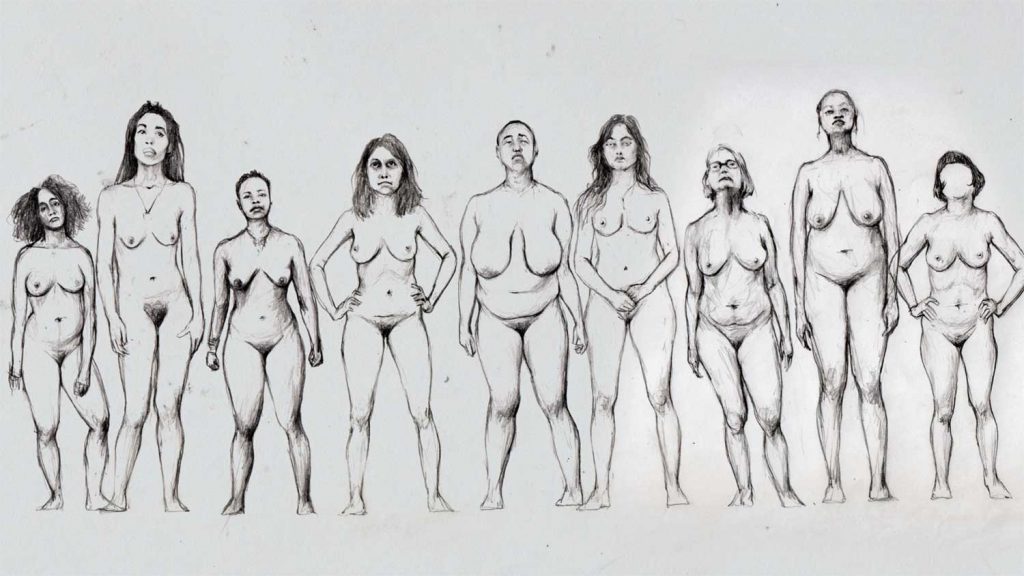

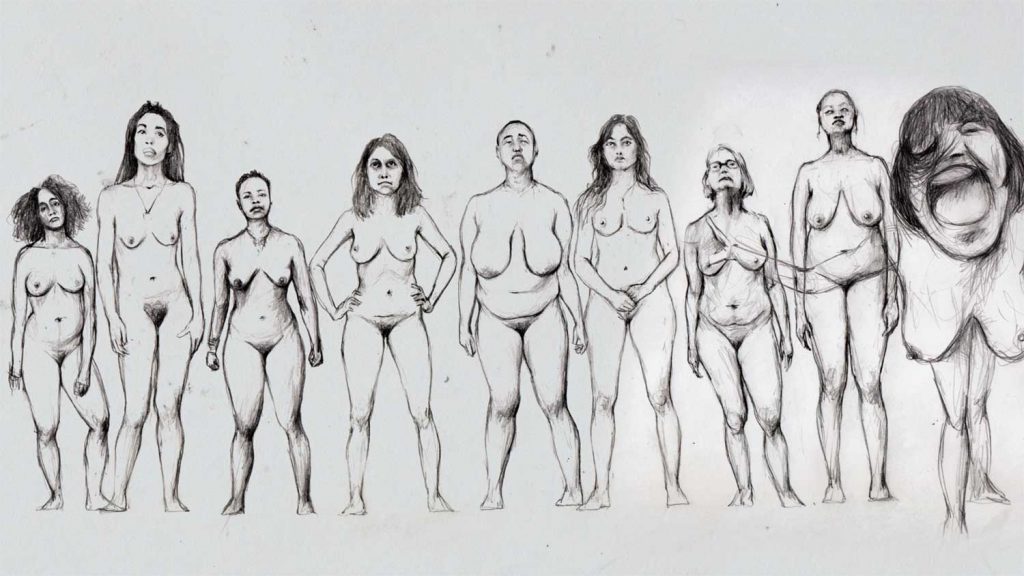

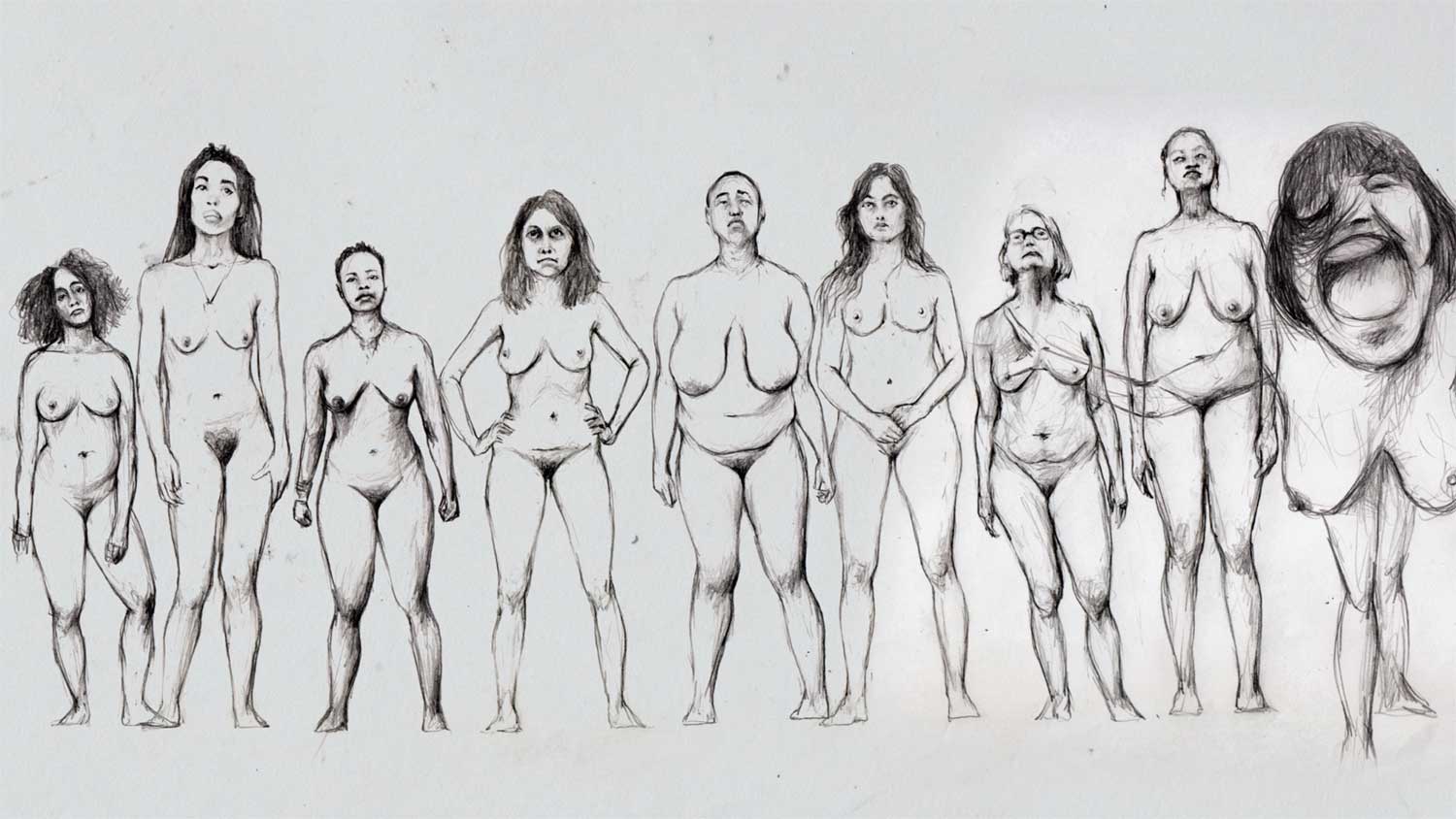

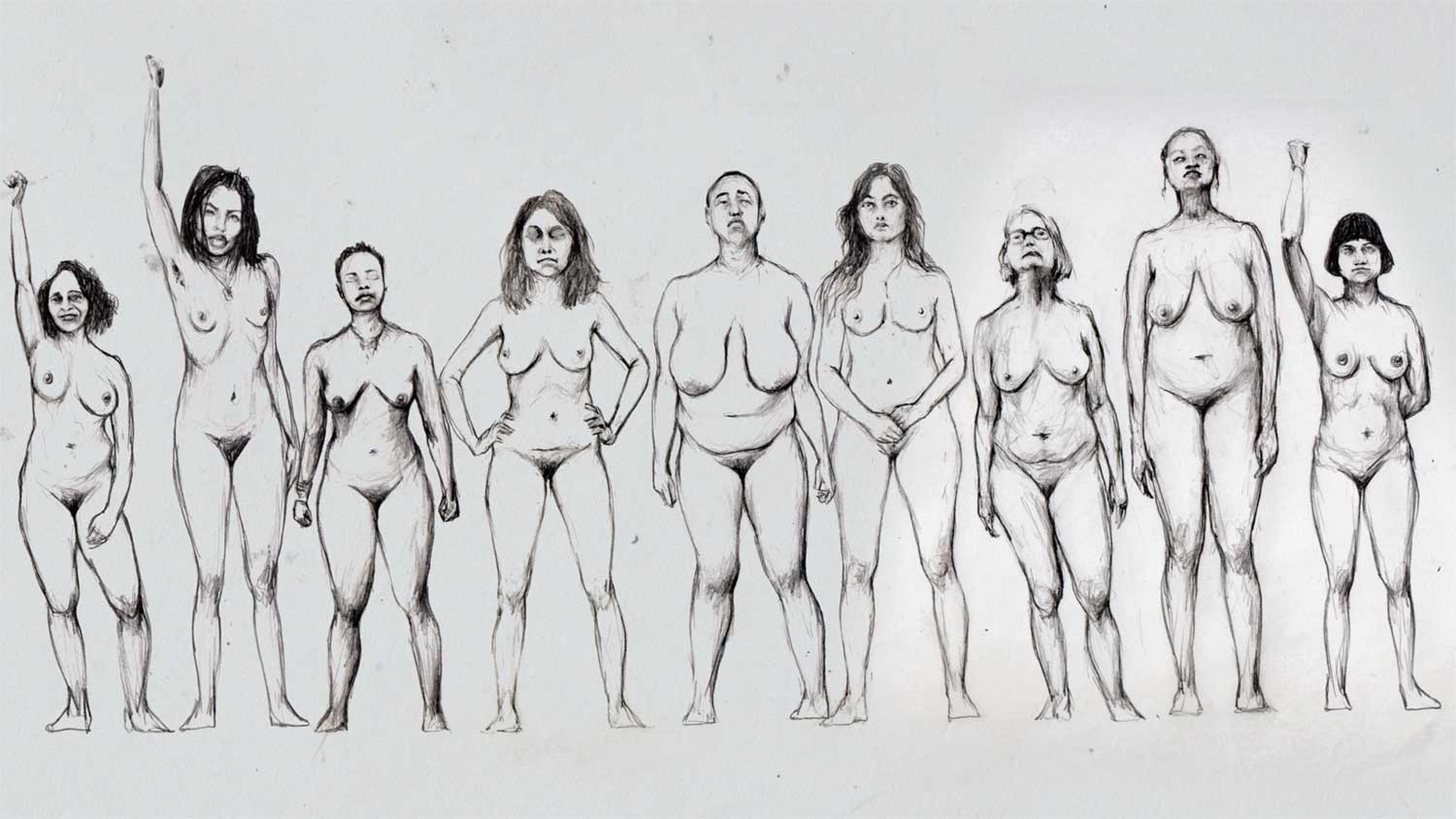

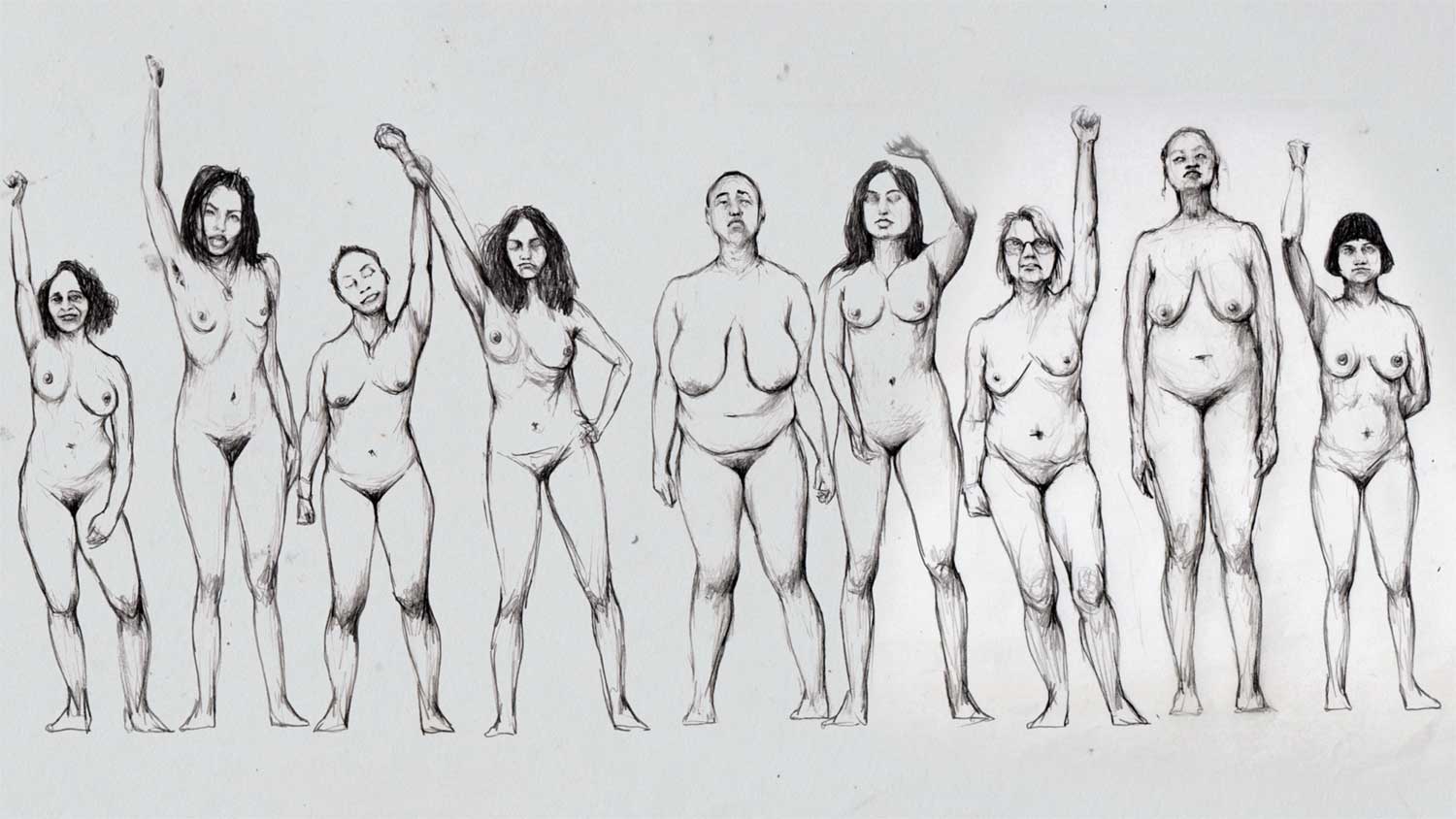

PB : J’ai voulu saluer ces femmes qui ont changé l’histoire, sans nécessairement être reconnues pour cela – parce que, en général, les livres d’histoire sont écrits par des hommes qui laissent souvent les femmes de côté. J’ai décidé de créer cette armée de femmes nues à laquelle le spectateur sera confronté en pénétrant dans cet espace. C’était également pour critiquer le manque de visibilité des femmes dans le milieu de l’art contemporain, partout dominé par les hommes. Les Guerilla Girls viennent de diffuser une étude qui montre que deux musées seulement en Europe possèdent plus de 40% d’œuvres réalisées par des femmes. Quel scandale ! J’ai voulu traverser ce plafond de verre avec ces femmes dessinées, et vous forcer, vous le public, à les affronter dans un espace donné. Cette œuvre est interactive. La pièce est équipée de détecteurs qui captent votre présence ; cette présence simule des voix de femmes. J’ai voulu qu’on ressente cette impression d’unité, de solidarité, d’entraide entre femmes décidées à se faire entendre. À cette Biennale, une commission s’efforce de repousser les limites de ce que peut être une image en mouvement. Moi, j’ai voulu de mon côté développer ma pratique, l’expérience sensorielle du public en termes d’interactivité et de création d’un monde dessiné, animé. J’ai eu la chance de travailler avec Andrea Encinas, Leonn Meade, et l’incroyable B.I.G Choir sur les éléments vocaux de cette installation, mais aussi avec l’artiste et brillant programmeur informatique Fabio Lattanzi Antinori, sur les éléments sonores interactifs, ce qui m’a passionné.

NK : Phoebe, je serais curieuse de savoir comment tu as fait pour concrétiser ce projet à partir de tes idées ?

PB : Le processus s’est retrouvé intégré à l’œuvre. Comme je désirais que les femmes que je dessinerais soient des corps réels, différents, j’ai lancé un appel sur les réseaux sociaux, proposant aux femmes de participer. J’ai été surprise du nombre de réponses émanant de femmes que j’admire – commissaires d’exposition, écrivaines, artistes, musiciennes. Chacune est venue avec son histoire, ses souffrances, son vécu, et le projet s’en est trouvé considérablement enrichi. Dans mon studio je les filmais individuellement au cours de séances où je leur demandais de réfléchir à ce que c’est que protester et je filmais leurs réactions physiques. Je ne leur demandais pas de jouer, mais d’être à l’écoute d’elles-mêmes. Nous avons exploré la colère, le désespoir, la honte, la joie, la liberté, la force. C’était un bonheur pour moi de parler avec toi de Mutumia, car il y a une partie de cette installation qui a été inspirée par ton livre, The Khanga is Present.

NK : J’ai été très honorée de l’apprendre. En écrivant cet essai, j’ai pensé à ma mère, ma grand-mère, et à toutes les femmes qui ont existé avant moi, et à comment elles ont trouvé, et continuent à trouver, des moyens originaux d’exprimer leurs douleurs, leurs désirs, leurs corps, leurs angoisses, bien que cette parole soit absente de la mémoire collective.

PB : Oui, et du fond du cœur, merci de l’avoir écrit. J’ai donc demandé à ces femmes d’imaginer où elles situaient, dans leur corps, la place de la féminité. Elles ont désigné qui ses entrailles, qui son cœur, sa tête, et cetera. De cet endroit, elles ont tiré un « kanga » (tissu traditionnel d’Afrique de l’Est) imaginaire, que j’ai animé. Et à ce moment-là, elles deviennent toutes des kangas, et elles cessent de former un groupe de femmes pour être un mur de tissu. C’est un moment réconfortant, j’espère. Être immergé là-dedans. Donc, je te remercie de m’avoir inspiré cette idée ! Mais ce n’est qu’un moment passager. À mesure que l’installation se développe, du sang apparaît sur ces kangas, témoignant d’un autre aspect de la condition de la femme. Chacune m’a appris quelque chose. Elles avaient toutes leurs propres raisons de venir : se dépasser elles-mêmes, défier le patriarcat, se réapproprier leur corps après une grossesse ou une opération chirurgicale, se débarrasser des idées fausses instillées par leurs parents, leurs amants, des inconnus croisés dans la rue. Recueillir ces témoignages fut un privilège extraordinaire. J’ai créé un groupe Facebook pour coordonner ces séances, et c’est sur ce support que j’ai publié articles, images, etc… sous-jacents aux thèmes de l’installation. Ensuite, la partie animation m’a occupée pendant des mois, après quoi je me suis attelée au son. Mon but était de développer la voix féminine, pour voir de quoi elle est capable : c’est pourquoi tous les sons émanent d’une bouche. Claquements, sifflements d’oiseau, battements d’ailes, grincements d’arbre, etc. J’ai travaillé avec une chorale de gospel, et toutes ensemble nous avons exploré les mêmes thèmes que j’avais abordés individuellement avec celles que j’avais reçues dans mon studio. Rire, pleurer, chanter, boxer le vide… Là encore, une expérience mémorable. Aujourd’hui, j’en suis au point où j’assemble tout cela, et j’ai l’impression que je ne saurai réellement à quoi ressemble cette installation qu’au moment où le premier visiteur y pénétrera, à Genève. C’est à la fois excitant et terrifiant.

NK : Tu as cité Wambui Mwangi comme une source d’inspiration pour ce projet particulier. En général, il me semble que nous sommes toujours en conversation avec d’autres personnes qui étaient là avant nous, ou qui continuent à réfléchir avec nous… Dans ta récente installation, Stranger in the Village, tu empruntes à James Baldwin l’idée d’explorer les perceptions des femmes noires dans un espace en majorité blanc. À quels autres artistes, intellectuels ou théories, te réfères-tu pour ce projet ?

PB : Chaque fois que je lis ton œuvre, j’ai cette impression profonde que nous dialoguons. Peut-être est-ce parce que dans ton écriture, comme moi dans mon travail, tu t’efforces de trouver de multiples ouvertures pour tes lecteurs et de repousser les limites de l’imagination. James Baldwin est mon modèle, même si, sur ce projet où je m’inspirais de sa thèse intitulée Stranger in the Village, je lui demandais en quelque sorte des comptes. Alors que j’étais en résidence en Suède, comme on me disait que la population de Gothenbourg était raciste, j’ai aussitôt pensé à son essai, que j’avais eu du mal à appréhender à l’époque où je l’avais lu, mon expérience du racisme étant limitée. Avec son essai pour fil conducteur, je me suis dit que la meilleure façon de comprendre ce que je représentais dans cet espace-là était de créer un profil sur Tinder et de commencer à « swiper ». Le résultat fut un ensemble de dessins intimes de tous mes « swipes » et leurs phrases d’approche, qui, à mon grand désarroi, contenaient bien tous les stéréotypes dont Baldwin parle dans son essai. À l’issue de ce travail, je l’ai mieux compris.

En termes de théories, je suis obsédée par la théorie d’Umberto Eco, qu’il développe dans L’Œuvre Ouverte. Pendant longtemps, et cela explique la multiplicité des biais que mon travail a empruntées, j’ai eu l’impression que ma voix n’était ni ceci, ni cela, mais illégitime, en raison de mes origines, de mon statut d’expatriée, etc… dont j’ai beaucoup parlé. De ce point de vue, Edouard Glissant m’a permis de me réinventer avec sa notion de « poétique de la relation » selon laquelle nous pouvons célébrer jusqu’aux plus petites différences qui composent le monde. Son écriture s’inscrit dans cet « espace intermédiaire », l’océan qui sépare l’ici du là-bas, et j’ai beaucoup gagné à admettre que j’existais là, moi aussi. Quand j’ai préparé The Matter of Memory, par exemple, c’était la première fois que je travaillais sur le « pays natal », et franchement j’avais un peu l’impression d’une imposture. Car une voix en moi affirmait : « Tu n’es pas une vraie Kenyane, tu n’es pas d’ici. » En définitive, ce travail a produit la seule chose possible : une honnête exploration des contradictions intimes de mon propre foyer, du milieu familial, et (comme l’individuel tend à l’universel – le micro devient le macro – l’individuel est politique) il a permis d’interroger le passé colonial du Kenya et ses contradictions de façon positive. Et violente à la fois. En fait, là encore, je dois ce titre à quelqu’un d’autre, la très brillante Yvonne Adhiambo Owuor, dont le roman, Dust, m’a encouragée dans mes premiers et timides travaux préparatoires. Ce que j’ai compris, c’est que cet espace intermédiaire peut aider à produire une œuvre qui ne donne pas de réponse définitive – une œuvre ouverte. Cette approche permet de revoir des histoires préexistantes, de les retravailler, d’inviter ou d’encourager le spectateur à voir les choses autrement sans imposer une seule vision. Ce qui m’a permis de considérer à présent que ma voix a une certaine légitimité, un propos. Je pense toujours à la mise en garde de Chimamanda Adichie : « Prends garde à l’histoire unique ! » Ces trois voix sont prédominantes dans ma compréhension de mon identité et de mon travail. Parallèlement, le monde vivant à l’heure de la réflexion et d’une prise de conscience sociale accrue, nous avons tous le devoir de nous voir au sein de ces systèmes qui nous limitent, nous et les autres. Je suis en train de réévaluer le privilège qu’il y a à occuper cet espace intermédiaire. À maints égards, j’ai grandi en appréciant ma liberté, le fait de n’être pas liée à ces catégories que sont la nation, la race, la religion. Mais aujourd’hui, il importe de ne pas défendre aveuglément cette situation à seule fin de rester « en dehors » du débat et d’éviter de s’engager. C’est pourquoi je suis à l’écoute de cette vague croissante de voix contemporaines qui interrogent la notion d’identité.

NK : C’est une responsabilité, ce travail sur l’identité ?

PB : Eh bien, la situation mondiale actuelle est catastrophique, non ? Le Brexit, Donald Trump, l’omniprésente « culture du viol », les violences policières aux États-Unis contre les Noirs, le fait que les Noirs sont toujours les dindons de la farce. Aujourd’hui plus que jamais, les artistes ont le devoir de s’exprimer sur la dignité humaine. Ne pas s’impliquer politiquement est impossible. Même si un artiste choisit de faire un travail non-identitaire et non-politique, ce choix est en soi politique. À Londres, les hipsters sont le nouveau visage du capitalisme, les artistes en sont… les valets. Être artiste aujourd’hui, c’est rejeter catégoriquement tout ce qui ne va pas dans le monde actuel, pour chercher à le subvertir, réclamer notre place, et parler au nom de l’humanité.

NK : Phoebe, merci pour avoir pris le temps de me répondre. Mais j’ai une dernière chose à mentionner : Mutumia m’a fait penser à cette actualité en Afrique du Sud : ces jeunes étudiantes qui, marchant sur les traces de leurs grands-mères, manifestent seins nus pour protester contre la banalisation des viols sur les campus. Elles affrontent le monde avec ce corps tant détesté, violé, invisible, méprisé. Et c’est une image forte. Je les admire.

PB : Moi aussi, Ndinda. Moi aussi. Elles forcent le monde à les regarder et disent : « Ça suffit ! Nous refusons d’être invisibles. Nous en avons assez ». Pas toi ?

NK : Si, j’en ai assez.

Traduction Valérie Malfoy